Hoegeng di Panggung Butet: Dari Satire ke Pidato Moral

Catatan Henri Nurcahyo

BUTET KARTAREDJASA menghadirkan pertunjukan terbaru dengan judul “Pasien No.1” di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Jumat, 31 Oktober 2025 dan Sabtu, 1 November 2025.

Kisahnya seputar kemerosotan etika dan moralitas para pengelola rumah sakit yang mendahulukan perawatan dan pelayanannya berdasarkan suap yang diberikan para pasien. Kondisi sakit yang dialami para pasien, justru dilihat sebagai kemungkinan yang menguntungkan bagi para dokter dan perawat. Semakin banyak orang sakit yang berobat, maka akan mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi rumah sakit. Kondisi yang digambarkan dalam pertunjukan ini, menjadi narasi ajakan kepada penonton untuk peka dan berempati terhadap kondisi penegakan hukum yang dialami republik ini.

Jika negeri ini ibarat sebuah rumah sakit, siapakah yang dimaksud “Pasien Nomor 1?” Bukan manusia yang harus disembuhkan. Yang sedang sakit di negeri ini adalah: Hukum atau Keadilan yang harus dipulihkan kesehatannya.

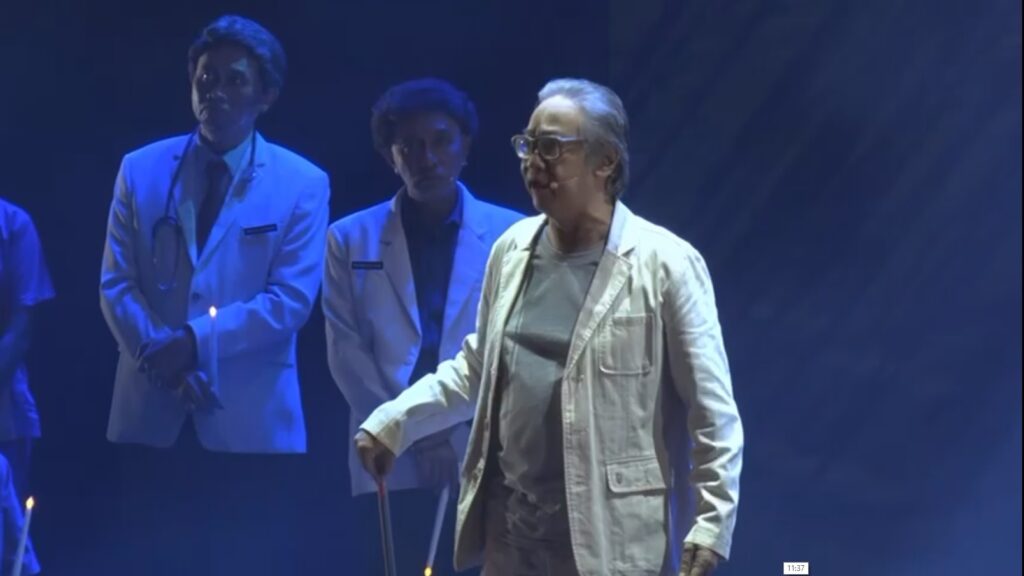

Pementasan ke-44 yang merupakan program “Indonesia Kita” ini, naskah ditulis Agus Noor yang merangkap sutradara. Para pemainnya adalah Butet Kartaredjasa sebagai aktor utama, Cak Lontong, Akbar, Marwoto, Susilo Nugroho, Inaya Wahid, Sruti Respati, Silir Wangi, Olla Simatupang, Mucle, Wisben, dan Joned. Meski demikian, secara keseluruhan representasi pergelaran ini tak bisa lepas dari gagasan dan spirit personal Butet Kartaredjasa.

Meskipun naskah dan penyutradaraan berada di tangan Agus Noor, namun napas, gestur, dan arah ideologis pertunjukan tetap berpulang pada persona Butet: cara ia memandang persoalan bangsa, menafsir moral publik, dan mengolah kritik menjadi satire. Dengan kata lain, ini bukan sekadar teater bersama, melainkan cermin dari kesadaran artistik dan kegelisahan sosial Butet sendiri.

Khusus pentas ini dipersembahkan untuk mengenang jasa dan kredibilitas Jenderal Hoegeng Iman Santosa (14 Oktober 1921-14 Juli 2004), mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dari 1968 hingga 1971 yang dikenal teguh dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

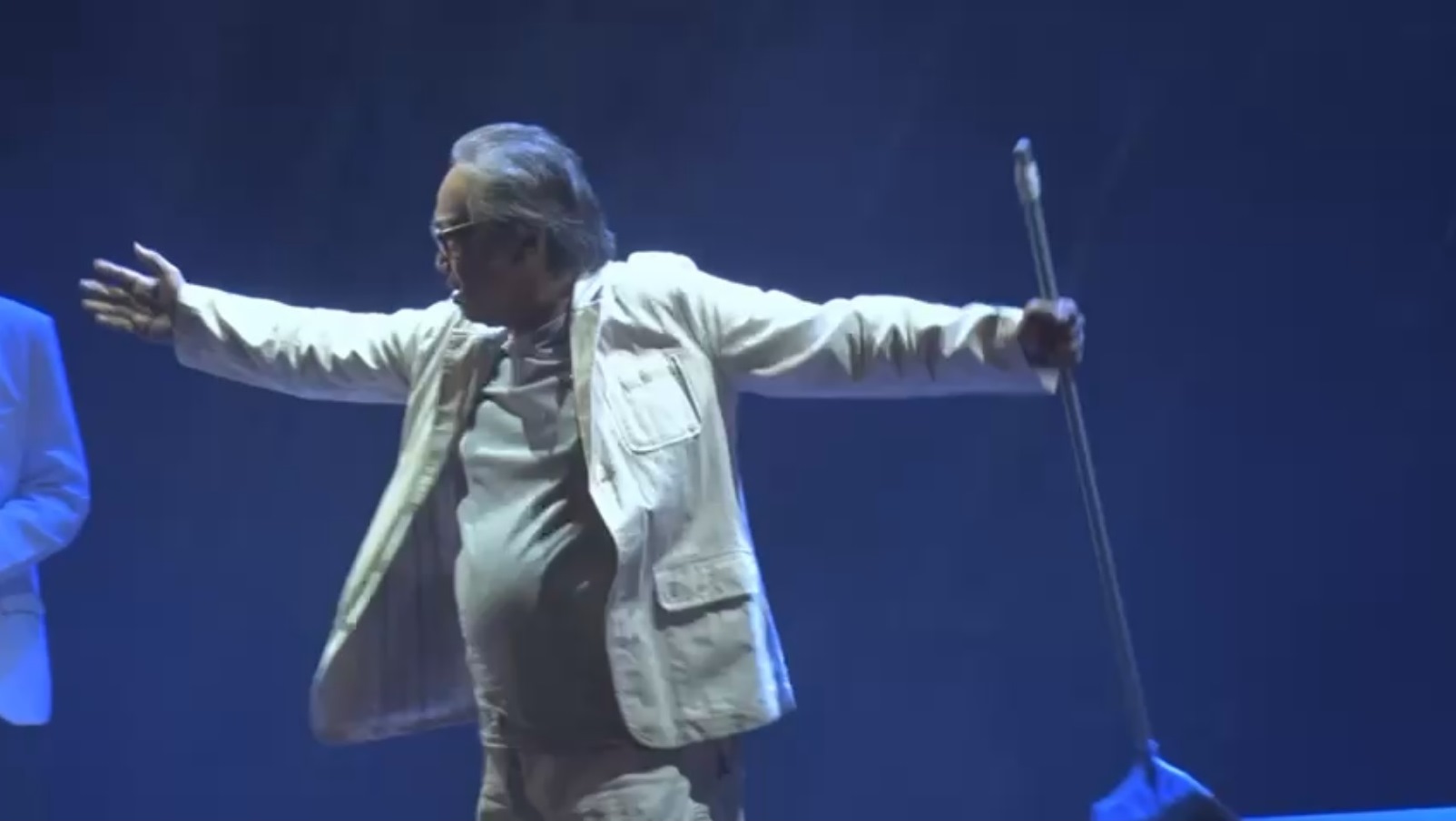

Di tangan seorang aktor kawakan seperti Butet Kartaredjasa, teater selalu punya nyala tersendiri. Ia bukan sekadar pertunjukan, melainkan peristiwa: panggung menjadi forum, naskah berubah jadi cermin, dan penonton diajak menatap realitas sosial-politik tanpa tedeng aling-aling. Kritiknya terhadap aparat hukum sangat keras: Hukum dipermainkan, keadilan diperjualbelikan, pasal-pasal hukum digunakan sesuai pesanan penguasa. Sebagai penegak hukum, seharusnya membela yang benar, bukan yang mbayar. Dibutuhkan penegak hukum yang meluncur lurus seperti lembing yang tidak sudi berpaling.

Kali ini Butet sangat mengagungkan sosok Hoegeng. Polisi jujur yang layak diteladani. Lantaran keteladanan itulah yang hilang hari-hari ini. Hoegeng adalah polisi yang tetap tegak di tengah godaan kekuasaan dan jabatan, ia mampu memilah: mana yang penting dan yang tidak penting. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang keliru, mana yang benar. Mana yang hitam, dan mana yang putih. Tidak ada yang abu-abu. Hoegeng boleh mati, tapi keteladanannya tidak akan pernah mati. Ia seperti berlian purba yang tak akan hancur digempur seribu palu. Ia boleh pergi tapi prinsip hidupnya abadi.

“Saya bicara seperti ini bukan sedang mendewa-dewakan Pak Hoegeng. Bukan mengkultus-individukan. Bukan puja-puji. Karena di negeri ini masih banyak orang-orang baik,” katanya. Sepanjang permainan ia memegang sapu sebagai tongkat. Sebuah metafora tersendiri.

Menariknya, sepanjang pertunjukan Butet selalu menyebut “Pak Hoegeng”, bukan sekadar “Hoegeng” saja. Pilihan sapaan itu tampak sederhana, namun mengandung makna dalam. Ia bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan cara Butet menghadirkan sosok Hoegeng sebagai figur paternal—seorang “bapak moral bangsa” yang menjadi penuntun di tengah sakitnya nurani hukum negeri ini. Dalam tradisi Jawa, memanggil nama tanpa sapaan “Pak” dianggap kurang ajar, apalagi terhadap sosok yang dituakan. Maka, dengan menyebut “Pak Hoegeng”, Butet seakan meneguhkan relasi emosional antara rakyat dan panutannya: bukan hanya nama yang diingat, tetapi teladan yang dihormati.

Penyebutan “Pak Hoegeng” oleh Butet juga bukan sekadar bentuk sopan santun Jawa yang melekat pada lidahnya, melainkan cara batin Butet memuliakan sosok yang dianggapnya tidak sebatas nama dalam sejarah, tapi teladan yang hidup dalam nurani bangsa. Kata “Pak” di situ seolah menghadirkan jarak hormat, tapi juga kedekatan batin: seperti seorang murid yang terus memanggil gurunya meski sang guru telah lama tiada. Dalam panggilan itu ada cinta, kenangan, dan mungkin juga kerinduan akan zaman yang lebih jujur.

Namun di sisi lain, panggilan itu justru membuat jarak yang semestinya bisa dijembatani oleh teater menjadi tetap vertikal—antara yang dipuja dan yang memuja. Alih-alih menjelma menjadi dialog estetik yang hidup, panggung berubah jadi altar penghormatan. Ini memang bukan salah, tetapi memberi nuansa moralistik yang mengurangi potensi teater sebagai ruang tafsir.

Jika Butet ingin Hugeng hidup sebagai inspirasi, bukan hanya ikon, maka panggung perlu memberi ruang bagi “Hoegeng yang manusiawi”: yang bisa salah, letih, bahkan ragu. Sebab di sanalah letak kejujuran teater—bukan dalam pemujaan, melainkan dalam keberanian memandang tokoh besar sebagai cermin, bukan patung bisu.

Dan mungkin, di masa depan, teater kita akan lebih indah bila ia tak hanya berani memuja yang suci, tapi juga menertawakan yang sakral, agar dari antara tawa dan perenungan, lahir bangsa yang benar-benar berpikir, bukan sekadar bertepuk tangan.

Hoegeng dan Panggung Moral

Tak ada yang salah dengan mengangkat dan mengidolakan Hoegeng. Ia memang figur langka. Jujur di tengah arus busuk birokrasi, bersih di antara lumpur kekuasaan. Namun, ketika pesan moralnya disampaikan terlalu lugas, maka teater kehilangan daya seninya. Yang hadir bukan drama, tapi doktrin; bukan refleksi, tapi peringatan. Jangan salahkan kalau penonton menangkap kesan bahwa api moral yang ingin dinyalakan Butet terlalu cepat menjadi kobaran kata-kata.

Alih-alih metafora yang subtil, yang muncul justru verbalitas yang menggempur. Teater berubah jadi mimbar pidato. Panggung kehilangan misterinya.

Padahal, kekuatan teater bukan pada apa yang dikatakan, melainkan pada apa yang disembunyikan dengan indah. Ia hidup di antara cahaya dan bayangan, di antara diam dan gerak, di antara simbol dan tafsir. Teater adalah seni yang mengandalkan ketaksaan yang bermakna — ruang di mana penonton diundang untuk menafsir, bukan hanya menerima begitu saja.

Butet, tentu saja, punya tradisi teater pamflet yang panjang. Ia adalah pewaris darah teater moral yang sudah tumbuh sejak masa Rendra, dengan Puisi Pamflet serta Mastodon dan Burung Kondor-nya. Namun Rendra, meski lantang secara politik, tetap menjaga estetika: metafora, musikalitas bahasa, dan simbol panggung. Ia bisa memaki dengan keindahan, menegur dengan puisi.

Butet tampak memilih jalan lain: lebih verbal, lebih aktual, lebih seperti stand up theatre. Ia memadukan politik, humor, dan kritik sosial secara langsung, tanpa tedeng aling-aling. Namun di situ pula risiko seninya. Ketika semua sudah jelas, teater tak lagi menggoda batin, melainkan menuntut persetujuan.

Dalam sejarahnya, teater adalah seni tafsir. Aristoteles menyebut mimesis — tiruan kehidupan, bukan duplikasi. Artinya, teater selalu memberi jarak. Ia bukan kenyataan, tapi penjelmaan realitas yang sudah diolah, direbus, dikristalkan.

Metafora adalah jantung dari teater: tubuh aktor bisa menjadi rumah, bayangan bisa menjadi ketakutan, nyala lampu bisa menjadi pengampunan. Dalam dunia simbolik itu, makna tidak diberikan, tapi ditemukan.

Ketika semua simbol digantikan oleh kalimat yang menjelaskan, maka teater berubah fungsi. Ia bukan lagi tempat menemukan makna, tapi tempat menerima pesan. Bukan pengalaman estetis, melainkan instruksi moral.

Sebagai pembanding, Teater Koma sejak lama berhasil menjaga keseimbangan antara kritik sosial dan estetika. Lakon-lakon Nano Riantiarno seperti Opera Kecoa atau Sampek Engtay adalah bentuk teater pamflet yang elegan. Ia mengandung pesan politik tajam, tetapi disampaikan lewat alegori, humor, dan simbolisme yang kaya. Penonton berpikir tanpa merasa digurui.

Rendra pun begitu. Ia bisa menulis “puisi pamflet” dengan nada retoris, tapi begitu masuk panggung, ia berubah jadi ritual: tubuh, suara, dan ruang berpadu mencipta getar spiritual. Ia memprotes dengan nyanyian, bukan dengan makian.

Butet memilih gaya pidato tentu bukan tanpa alasan. Ia hidup di masa di mana absurditas sosial begitu telanjang, dan mungkin ia merasa tak perlu lagi bersembunyi di balik simbol. Tapi, justru di sanalah tantangannya: bagaimana menjaga estetika dalam keterusterangan, bagaimana menghidupkan metafora di tengah hiruk-pikuk moralitas publik.

Bedanya dengan pementasan-pementasan Butet sebelumnya, kali ini ia tidak menjadikan kritik sosial sebagai bahan baku utama yang digarap menjadi lakon pertunjukan. Butet justru memilih jalur pemuliaan, menyanjung sosok tertentu—Hoegeng—sebagai teladan moral, sambil sesekali menyelipkan kritik halus terhadap mereka yang jauh dari keteladanan itu. Kritiknya hadir lewat celetukan-celetukan pemain lainnya, atau disisipkan dalam dialog Butet sendiri.

Sisipan humor yang menyegarkan, membuat penonton tidak tegang menyimak “pidato”, melainkan tertawa renyah oleh kelucuan yang cerdas dan satir khas Butet, yang lumayan pedas. Diselingi pula dengan nyanyian bersama berirama kroncong tentang sosok Hoegeng, suasana panggung menjadi ringan namun tetap sarat makna — seolah tawa dan lagu berpadu menjaga jarak antara khotbah dan hiburan.

“Aku ombak yang berteriak, tak bisa diubah menjadi riak. Aku samudra luas bercahaya, bukan genangan air mata.”

Panggung sebagai Ruang Tafsir

Dalam dunia yang serba bising oleh opini, teater seharusnya menjadi oasis tafsir, bukan gema pidato. Seni punya kekuatan yang lebih lembut, tapi lebih dalam — ia menembus kesadaran tanpa harus berteriak. Teater sejati seharusnya membuat penonton terdiam, bukan sekadar bertepuk tangan. Diam — karena tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi dirasakan oleh nurani.

Tapi, kalau toh Butet memilih jalan yang berbeda, ya sah-sah saja. Lha wong seniman itu punya kebebasan penuh mengekspresikan kegelisahannya. Butet dengan segala kharisma dan kredibilitasnya, tentu punya hak untuk berkhotbah di panggung. Hanya saja, jika teater hanya berhenti pada khotbah, maka yang tersisa hanyalah gema kata, bukan getar jiwa.

Sebab, seperti kata sutradara besar Jerzy Grotowski, “Teater bukan soal apa yang tampak, melainkan apa yang tersingkap.” Dan yang tersingkap, sering kali, bukan lewat kata, melainkan lewat diam yang bermakna. Wah, angel (sulit) itu.

Pada akhirnya, Pasien No. 1 menjadi peristiwa yang mempertemukan teater dengan moral, satire dengan khutbah, dan antara panggung yang ingin memeluk estetika dengan nurani yang ingin berteriak. Butet Kartaredjasa tampil bukan sekadar sebagai aktor, melainkan sebagai juru bicara hati nurani bangsa yang gelisah melihat hukum yang pincang dan moralitas yang sakit. Ia bicara lantang, kadang terlalu terang, namun di balik itu tersimpan niat yang tulus: menyalakan kembali pelita kejujuran yang mulai redup di negeri ini.

Meski demikian, teater yang agung selalu menuntut keseimbangan antara pesan dan pesona. Ketika moral terlalu dominan, seni bisa kehilangan misterinya. Namun justru di situlah pentingnya Butet: ia mengingatkan kita bahwa panggung bukan hanya untuk hiburan, melainkan juga untuk menggugat dan menggugah. Ia berdiri di tepi dua dunia — antara seni dan seruan — dan memilih untuk tetap bersuara, meski risikonya adalah kehilangan bisikan lirih estetika.

Dan mungkin, di situlah nilai sejati pertunjukan ini. Ia menegaskan bahwa dalam zaman ketika kebenaran menjadi komoditas dan kejujuran jadi barang langka, seorang seniman masih mau berdiri dan berkata: “Lihatlah, hukum kita sedang sakit.” Jika Hoegeng adalah simbol keteguhan, maka Butet adalah gema dari suara itu: keras, berani, kadang sumbang, tapi jujur. Karena pada akhirnya, bangsa ini tetap butuh panggung yang berani bicara benar, meski harus kehilangan sedikit keindahan demi mempertahankan nurani.

Pertunjukan berakhir dengan fokus kepada sosok Hoegeng di layar belakang, berpakaian dinas, berdiri tegak dalam sikap hormat. Ia tidak ditampakkan secara gamblang, hanya samar-samar, menciptakan kesan magis: hadir sekaligus gaib, nyata namun menjelma menjadi simbol. Dari punggungnya tampak sepasang sayap lebar, seolah menandakan bahwa Hoegeng bukan lagi manusia biasa, melainkan semacam malaikat moral yang lahir dari kenangan bangsa ini.

Di depannya, puluhan pemain dengan kostum beragam—termasuk kostum pemain sepak bola—mewakili ragam wajah masyarakat Indonesia. Mereka memegang lilin-lilin kecil yang menyala lembut, cahaya yang bergetar di tengah gelap, lambang dari harapan yang tak hendak padam. Semua menatap ke arah foto besar Hoegeng, menjadi titik pandang dan pusat doa. Hening, seperti sedang menyaksikan bukan akhir pertunjukan, melainkan awal dari sebuah kesadaran baru: bahwa keteladanan tidak boleh mati.

Sementara itu masih dikumandangkan lagu pujian terhadap Hoegeng. “Aku ombak yang berteriak, tak bisa diubah menjadi riak. Aku samudra luas bercahaya, bukan genangan air mata. Aaaku, Hoegeng namanya.”

Lampu panggung perlahan meredup hingga gelap. Lagu instrumentalia Gugur Bunga mengalun. Tak terlihat sosok para pemain. Hanya nyala lilin yang bergerak-gerak dan suara-suara mencari sebuah nama: “Pak Hoegeeeng…… Pak Hoegeeeng…… Pak Hoegeeeng……”

Sepasang sayap lebar di gambar Hoegeng terlihat mengepak pelan-pelan. Hoegeng menghilang. Padam. Pertunjukan selesai. (*)

Catatan Henri Nurcahyo BUTET KARTAREDJASA menghadirkan pertunjukan terbaru dengan judul “Pasien No.1” di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Jumat, 31 Oktober 2025 dan Sabtu, 1 November 2025. Kisahnya seputar kemerosotan etika dan moralitas para pengelola rumah sakit yang mendahulukan perawatan dan pelayanannya berdasarkan suap yang diberikan para pasien. Kondisi sakit yang dialami para…