OH Supono: Pelukis Bertangan Emas

Catatan Henri Nurcahyo

RADEN Ogeng Heru Supono adalah salah satu tonggak seni rupa Surabaya era tahun 1980-an. Dikenal dengan nama OH Supono, pelukis kelahiran Surabaya tahun 1937 ini mewarnai jagad seni rupa Surabaya bersama dengan Amang Rahman, M. Daryono, Krishna Mustajab, M. Roeslan, Rudi Isbandi, Lim Keng, dan Tedja Suminar. Mereka adalah teman-teman pergaulan satu geng. Kini semuanya sudah meninggal dunia. Mereka telah mencetak sejarah seni rupa Surabaya. Hanya tinggal nama. Ironisnya seringkali nama-namanya saja tidak dikenal oleh anak-anak muda.

Saya mengenal mereka sekitar tahun 1986 ketika menjadi wartawan seni hiburan Surabaya Post. Mereka adalah para guru saya yang mengajarkan perihal seni rupa, dunia kesenian pada umumnya, termasuk hal-hal yang praktis, misalnya “lukisan yang bagus itu seperti apa?” Pelajaran dari mereka itulah yang kemudian saya muat sebagai berita, reportase, ataupun artikel di Harian Sore Surabaya Post. Tetapi lepas dari hubungan wartawan dan narasumber, saya juga akrab dengan mereka dalam pergaulan keseharian.

Pak Pono, demikian panggilannya, adalah lelaki yang humoris. Itu sebabnya mereka mudah klik dengan Pak Amang, Pak Dar, Pak Krish, dan Pak Roeslan. Mereka berlima sering terlibat dalam peristiwa yang jenaka, saling gojlok, dan lebih sering saling menertawakan diri sendiri. Saya punya banyak kisah anekdot menyangkut mereka berlima. (Bisa jadi buku tersendiri!) Sedangkan Rudi Isbandi, Lim Keng, dan Tedja Suminar, cenderung menyendiri, dan sepanjang pengamatan saya mereka jarang terlibat dalam kebersamaan dengan nama-nama yang saya sebut itu tadi.

Meski berpenampilan cenderung kurang rapi, baju longgar yang tak pernah dimasukkan celana, rambut agak panjang, keriting dan terurai, Pak Pono justru menjadi pelukis yang sukses pada masanya. Ketika kebanyakan pelukis menawarkan lukisan dalam kondisi kanvas digulung, atau diantar naik becak ke calon pembeli, Pono mengantarkan lukisan karyanya menggunakan mobil Mercy yang disopirinya sendiri. Ini jelas berpengaruh terhadap harga lukisan. Pono adalah pelukis yang sudah terbilang kaya sehingga mampu membeli rumah dan mobil dari hasil menjual lukisan, justru pada masa-masa ketika banyak pelukis yang tak mampu hidup dari karyanya. Pono bahkan tidak malu menepuk dada bahwa dia mampu menghidupi istri dan anak-anaknya hanya dengan menjadi pelukis. Dia mampu membeli mobil (yang saat itu langka dimiliki seniman) dan juga rumah yang megah hanya dengan mengandalkan kerjanya sebagai pelukis.

Pono memang dekat dengan keluarga. Dengan istri dan anak-anaknya. Dia bangga sekali sebagai pelukis yang mampu menghidupi mereka dengan mengandalkan penghasilan dari melukis. Sementara teman-teman pelukis seangkatannya waktu itu masih berkutat dengan idealisme dan belum mampu menjual lukisan karyanya. Pono adalah pelukis yang sukses bukan hanya soal penjualan namun secara teknis dia memang sangat piawai dalam teknik melukis.

Kesuksesan Pono itu antara lain ditandai tahun 1980-an sudah berani membuka “Galeri OH Supono” di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Waktu itu TIM adalah tempat yang “sakral” bagi seniman. Pelukis dan seniman pada umumnya, belum sah menjadi seniman sukses kalau belum pernah tampil di TIM. Sementara OH Supono malah membuka galeri pribadi di dalam lokasi TIM, persis di ujung depan Grha Bhakti Budaya.

Menurut catatan Rudi Isbandi dalam buku “Perkembangan Seni Lukis Surabaya Sampai Dengan 1975” (Penerbit DKS, 1975), dalam kiprahnya sebagai pelukis, Pono pernah terlibat dalam “Sanggar Angin” bersama dengan Tedja Suminar, Krishna Mustajab, M. Daryono, dan pelukis luar kota yaitu C.J. Ali, Jap King Koen (Yogyakarta), Sriwidodo dan Ik Loro Kuning dari Solo. Kelompok ini lahir sekitar tahun 1957.

Nama OH Supono melambung saat dia mengerjakan lukisan-lukisan dengan tema relief Borobudur. Tema ini sempat mewabah di kalangan pelukis muda. Bahkan dalam beberapa kali pameran tugas akhir ISI Yogyakarta sempat terlihat sejumlah karya lukis mahasiswa dengan tema Borobudur. Tema relief Borobudur ini banyak ditiru anak-anak muda karena memang bagus dan ternyata sangat disukai oleh pembeli mancanegara. Atas dasar itulah dalam sebuah artikel saya melontarkan istilah “Ponoisme.” Meski demikian pelukis bertalenta tinggi ini tidak mau terikat dengan gaya tertentu sebagai ciri khasnya. Dia pernah menjelajah kubisme, ekspresionisme, surrealisme, dan juga figuratif. Padahal pada zamannya masih sedikit pelukis yang berani berubah-ubah gaya lukisan. Gaya pribadi atau individual ekspresi masih dikultuskan .

Kepada saya, ditunjukkannya banyak sekali hasil cetakan potret (masih menggunakan film negatif) panel relief Borobudur sampai berbendel-bendel.

“Lha iya, Borobudur itu difoto saja sudah bagus, apalagi dilukis,” ujarnya disusul tawa.

Saya sempat berkunjung ke rumahnya di kawasan Karang Empat Surabaya. Waktu itu dia sedang mengerjakan beberapa lukisan sekaligus. Kanvas-kanvas berukuran lumayan besar dijajarkan berdiri, bersandar ke dinding. Kemudian dia mewarnai kanvas-kanvas itu dengan cat dasar menggunakan roll yang biasa digunakan tukang bangunan untuk mengecat dinding. Sedangkan untuk melukis bintik-bintik kecil yang menyebar ke sebagian besar bidang kanvas, digunakanlah seikat merang (batang padi kering) yang biasa digunakan untuk mengapur tembok. Ikatan batang padi itu dicelupkan ujungnya ke cat dalam kaleng dan dikebas-kebaskan ke atas kanvas. Sehingga bintik-bintik kecil itu tercipta dengan sangat cepat. Ketrampilannya sebagai pelukis sudah tidak diragukan lagi. Lukisan-lukisan berukuran besar mampu dihasilkan dalam jumlah yang banyak.

Prinsip yang diyakininya adalah: “Ketika berhadapan dengan kanvas maka saya itu pelukis. Tetapi ketika lukisan sudah jadi saya adalah pedagang.” Apa yang hendak ditegaskan oleh Pono adalah bahwasanya antara melukis dan menjual lukisan itu adalah dua hal yang berbeda. Bahwa dia melukis memang tugasnya sebagai pelukis, sementara menjual lukisan adalah tugasnya sebagai pedagang. Perkara kemudian yang dijual adalah lukisan karyanya sendiri, itu faktor kebetulan yang disengaja. Artinya, Pono memang menguasai dua ketrampilan sekaligus, yakni sebagai produsen dan penjual. Pono bukan jenis pelukis kacangan yang melukis hanya supaya laku.

Dengan demikian Pono mampu produktif melukis dengan hasil yang bagus dan laku mahal. Itulah sebabnya OH Supono layak dijuluki sebagai “pelukis bertangan emas.” Apa-apa yang disentuhnya berubah menjadi bagus dan laku mahal. Apakah ini berlebihan? Mungkin iya, mungkin pula tidak.

Kredo inilah yang kemudian dianut oleh seorang pelukis muda pada masa itu dengan menggabungkan prinsip kerja Amang Rahman.

“Dalam hal filosofi melukis, saya mengikuti Amang Rahman. Sedangkan bagaimana menjual lukisan agar laku mahal, saya meniru OH Supono. Mereka berdua itulah guru saya,” tutur masdibyo, pelukis yang bermukim di Tuban.

Amang Rahman memang dikenal pelukis yang surrealistis. Secara visual objek lukisannya sederhana, tidak membutuhkan kemahiran anatomis yang perfect, warna-warna yang digunakannya juga warna primer. Namun pesan yang disampaikannya sedemikian dalam. Amang memang juga seorang penyair, di mana lukisan-lukisannya tak ubahnya “puisi visual.” Dia mengakui keterbatasannya dalam hal teknik melukis, namun dari sedikit kemampuannya itulah dia kelola dengan sangat intens, sehingga menjadi karya-karya yang komtemplatif. Memandang karyanya, seperti membaca sebuah buku yang banyak bercerita.

Pono, Amang, Daryono, Roeslan, Krishna, Rudi, Lim Keng, dan Tedja Suminar , adalah para pelukis yang memiliki jatidirinya sendiri. Mereka eksis dengan ciri khasnya. Nyaris tidak saling memengaruhi satu sama lain. Mereka tak ubahnya sumber inspirasi yang tak pernah habis digali. Bisa jadi itu karena pengaruh “madzab Aksera” di mana sesama pelukis tidak boleh saling meniru. Amang, Roeslan, Daryono, dan Krishna Mustajab adalah para pendiri Akademi Seni Rupa (Aksera) Surabaya. Sementara Pono pernah menempuh kuliah di Jurusan Seni Rupa Akademi Kesenian Surakarta pada 1957-1959, yang kurikulumnya menekankan pada aspek-aspek gaya pribadi.

Pelukis kelahiran Surabaya, 11 Juli 1937 ini adalah putra ke -10 Raden S. Martokoesoemo. Di usia 18 tahun Supono mulai memainkan kuas dan catnya ke kanvas. Lulus SMA ia bekerja (swasta ) di pelabuhan Tanjung Perak. Karena tidak betah ia kembali ke bangku sekolah, masuk Akademi Kesenian Surakarta jurusan seni rupa.

Dalam perjalanan kepelukisannya Pono pernah tinggal di Surakarta, Jakarta, Surabaya, dan Bali, dalam waktu satu dua kali. Saya sempat menyambangi rumahnya di Bali, diajaknya saya menemui beberapa seniman Bali, dia pamerkan karya-karya terbarunya. Termasuk patungnya. Menjelang kepergiannya, Pono kembali berdiam di Bali hingga ajal menjemputnya. Menurut Data Science Tempo (5 Oktober 1991): O.H. Supono sebenarnya sedang menyelesaikan pekerjaan besar, menyiapkan 60 lukisan untuk sebuah pameran tunggal. Namun, awal bulan lalu, ketika beberapa lukisan masih harus mendapat sentuhan akhir dan tanda tangan, pelukis senior Surabaya itu meninggal dunia.

Mengutip sumber yang sama, rencana Supono tak sampai urung. Keluarga Supono, istri dan delapan anaknya, berusaha melaksanakan amanat almarhum, pameran harus tetap diselenggarakan. Mulai Jumat pekan lalu, pameran tunggal Supono — ke-26 sejak 1960 — berlangsung di Galeri Santi, Jakarta. Pameran tunggal itu “pameran besar”. Semua corak lukisan Supono tampil dan sekaligus terlihat ada proses perkembangan yang belum selesai. Ketika meninggal, Supono justru sedang menemukan titik perkembangan penting, setelah 36 tahun berkarya.

Tahun 2009, pihak keluarga meluncurkan buku monograf berjudul The Impression of O.H Supono yang ditulis Sandiantoro di Gedung Merah Putih Komplek Balai Pemuda, Surabaya, Sabtu (7/11) lalu. Buku ini terdiri atas tujuh bagian, yang meliputi; Masa Kanak-kanak, Pilihan Hidup Sebagai Pelukis, Seni Rupa O.H. Supono, Membangun Keluarga, Sisi Lain, Filosofi Kehidupan, serta Babak Akhir O.H. Supono. Buku ini juga dilengkapi dengan karya lukis, sket, patung, dan batik kontemporer khas O.H. Supono.

Dan sekarang, semua tonggak-tonggak seni rupa Surabaya itu satu persatu sudah berpulang ke alam baka. Krishna Mustajab lebih dulu pergi (1931 – 1987), disusul OH. Supono (1937 – 1991), M. Daryono (1933 – 1992), M. Roeslan (1931 – ??), Amang Rahman (1931 – 2001), Lim Keng (1934 – 2009), Tedja Suminar (1936 – 2016), tidak lama kemudian disusul Rudi Isbandi (1937 – 2016). Perhatikan tahun-tahun kelahirannya, antara 1931 – 1937, mereka adalah memang sepantaran. Ironisnya, banyak yang meninggal masih relatif muda. Krishna 56 tahun, Pono 54 tahun, Daryono 59 tahun, Lim Keng 65 tahun, hanya Amang Rahman yang mencapai 70 tahun, Rudi 79 tahun, dan Tedja mencapai usia 80 tahun. Semoga mereka masih suka guyonan di alam baka. (*)

Catatan:

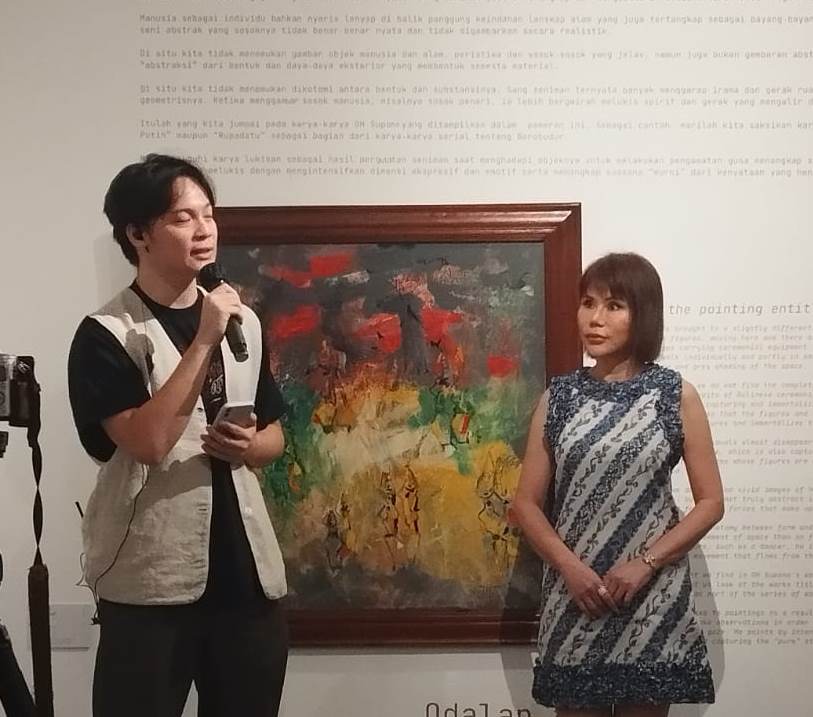

Naskah asli artikel ini dikirim untuk e-catalog Pameran Lukisan O.H. Supono di Orasis Art Space Surabaya, “Super Cut of Life” 19 September – 13 Oktober 2024 dengan kurator Wicaksono Adi

Catatan Henri Nurcahyo RADEN Ogeng Heru Supono adalah salah satu tonggak seni rupa Surabaya era tahun 1980-an. Dikenal dengan nama OH Supono, pelukis kelahiran Surabaya tahun 1937 ini mewarnai jagad seni rupa Surabaya bersama dengan Amang Rahman, M. Daryono, Krishna Mustajab, M. Roeslan, Rudi Isbandi, Lim Keng, dan Tedja Suminar. Mereka adalah teman-teman pergaulan satu…